當其中還是有人不聽信媒體之言,有反抗之心,我們便說他們「仇視商人」、「他們要把我們趕出台灣」、「撕裂台灣」,就算他們只是要拔我們身上的三根毛,我們也要講得像要消滅我們全家族似的,直呼鬧革命了;因為這些無良的作為,不僅可讓我們既有資本毫無損傷,還可賺到道德高度;漸漸地,一國之財富九成集中於一成人的手上是合理的,生產的外部成本由全民承擔也是合理的,相對地,那些口中還直嚷著「公平正義」的窮人們,便要成為被敵視的對象:萬一資本家杯葛,那大家就一起完蛋了。

如果我們還在十九世紀,就社會科學的進展,我們所認識到的資本可能就是金錢,但二十世界的哲學家與社會學家們,已經告訴我們:資本的形式不是只有金錢,它可能是文化資本、社會資本、象徵資本等等,也有太多學者在研究這些不同形式資本之間,是如何地互相鞏固。

有一種資本,必需放在台灣脈絡才有討論意義,這個資本的分佈情形,比起經濟資本更加有剝削感,而且要求「公平正義」的窮人所受到敵視的情形,更甚於上者。台灣那些自詡為左派的人,全對這個問題視而不見,這若不是因為沒有進化到二十世紀,就是心裏有鬼。

這個資本我稱為認同資本。

在台灣,受到政府行為予以特惠的「認同資本」既得利益者,是極為少數的,目前支持台灣被中國併吞的台灣住民不到一成,認同身為中國人的也不到三成,但他們有「一中兩區」的憲法,有自稱中國人的國家領袖,有上面寫著「中國共和國」的護照,有中國忠烈祠維護著他們應許的光榮,有孫文掛在公家機關裏,有二岸三地的華語金馬獎,甚至大家揮不揮舞「國旗」由他們說了算…,正是所謂「一國之(認同資本)財富有九成是集中在一/三成人的手上」;多數人就算心裏百般不願,也無法透過民主機制予以平反,因為媒體就在那一成人的手上,而且國共聯手後,經由「九二共識」作為藉口,同樣的害怕又回來了:「萬一(中共讓)資本家杯葛,那大家就一起完蛋了」。(見王雪紅等資本家選前的表態)

這些認同資本上的少數既得利益者,他們在國家認同完全不肯退讓的態度,無異於上述「全碗捧去」的無良資本家:一聽我們要在教科書增加台灣部份,就說這是「去中國化」、「文化大革命」,一聽到「台灣人投票給台灣人」,就說這是要「把我們推入太平洋」、「撕裂台灣」,於是他們不僅保有原有的既得利益,還賺到道德高度,於是在「愛國者」的姿態之下,他們對另一種認同的人毫無同情:他們從不會反省自己在認同資本的既得利益,是建立在對別人的認同資本掠奪上;甚至,為了維持該既得利益,他們可以放棄民主價值、可以對新聞自由一再退步視而不見、可以對貧富差距擴大無感,而這些「親中」、「中國認同」的外部成本,得由全民負擔,特別是由在乎民主價值的人來負擔,偏偏認同資本的既得利益者大多剛好不屬於後者這種人。

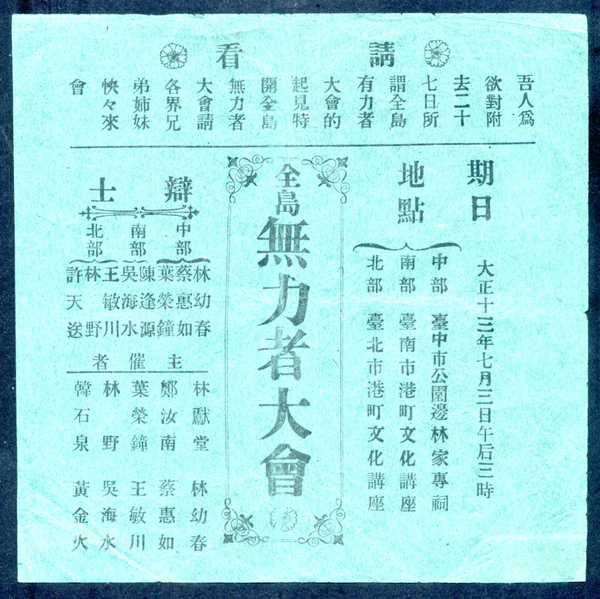

2008年以來馬政府無力面對經濟危機,卻能連選連任,證明了這些人對於一己口袋的緊縮也義無反顧,如果說「肚子扁扁,也要挺阿扁」,是一種認同資本窮人們的「無力者大會」,那麼「肚子扁扁,也要挺老馬」,呈現的則是認同資本富人的無盡貪婪,這二種選民是無法等同視之的,不論從階級或道德來看都不同。而且,當富人無盡貪婪時,便會敵視吵鬧的窮人,反說是窮人敵視他們,是「仇商」;同樣的,當國家認同式的選民敵視對手時,就會說台獨仇視外省人(連結), 是「撕裂族群」;但我必需說,在面對任何一種型式的「九成資本集中於一成人的手上」,這種由「被剝奪感」所產生的仇恨,我願給予完全的理解,至於富人們因 「被拔三根毛的傷害感」而產生的仇恨,我則嗤之以鼻。回憶一下,阿扁時代許多拔了三根毛作為,比如教科書台灣史比例,比如廢國統會,皆無撼中華民國本身的正統性,但已引出多少認同資本富人們的仇恨。

但,討論到這裏時,國民黨及其文人就會把老兵抬出來「獻祭」,反覆地說這些底層人物僅有只剩中華民國所保障的認同資本,以及歷史悲劇如何在他們心中劃出無數傷痕。儘管我們能予以同情,但就社會科學分類而言,所謂的老兵仍然屬於認同資本的少數既得利益者,要別人對其經濟弱勢有所同情,他們也得對於認同資本的窮人們有所同情,同情不能只是單方向,這是做人的基本道理。至於他們的歷史創傷,請去跟國民黨、共產黨去討,沒理由反而要由反對國共兩黨的人來承擔:要後者壓抑其台灣人認同的主張。

認同資本的既得利益者還必需了解一件事,這麼不公不義的認同資本分佈情形,之所以會繼續被僵在那邊,與台灣民主化的進程嚴重脫軌,理由只有一個:中國的軍事威脅;就是有這個軍事威脅的存在,國民黨的安定牌才會奏效,親國共兩黨的資本家之言才會真的有選票影響力。一旦台灣與中國成為友好國家,現存的認同資本分佈情形必定有革命性的變化,人民不再會為了害怕而必需投給中國認同的政黨,彼此的被剝奪感會下降許多,社會也會詳和許多。換句話說,認同資本的既得利益者是間接靠著別人架在我們脖子上的刀而得逞的,請認清這手段是有多麼可惡。

認同資本絕不是一種封閉型資本,它和外省權貴的象徵資本與文化資本有關,後者作為經濟資本的分配者,也因此創造出認同資本既得利益者們的經濟資本;最簡單的案例,我們看到馬政府與台北市政府近年所進行的大案子,無一不是由中國認同者直接受益,如賴聲川、王偉忠、丁庭宇(花博)等等。認同資本可轉換成經濟資本,這在軍公教界仍然是個常識,在我以前服務的公家單位,就看到台灣認同者在升遷中是如何受挫。另外,台灣「省」製造的喜餅從來沒有人去抗議,而台灣「國」(連結)製造的喜餅,店家就得面對媒體圍攻,這公平嗎?

認同資本之分佈應尊重民主原則,因此我也反對正名制憲後就可以「全碗捧去」的做法,彼時必需建立一個機制,讓中國認同者作為少數依然有被尊重的空間(連結)。但說這些都太早了,今日,我們是認同資本的窮人、所謂的「無力者」,但因為是佔人口多數,被少數既得利益者所敵視,他們並且透過馬政府的連續執政,一再加劇我們的被剝奪感;這整個情節,跟馬政府親資所造成的貧富差距擴大,根本沒什麼兩樣,都是往不公不義的方向奔去。真正站在同情弱勢者一方的人,會對這二種問題同時批判,但台灣那些假左們,不僅對認同資本問題無所意識,甚至在經濟資本問題上,也不再向中央政府嗆聲,僅止血於資方剝削等,讓人不得不問:為何必需維持國民黨中央政權之不敗?

身為少數的有力者不同情作為多數的無力者,整碗捧去、一毛不拔,甚至敵視無力者,不論是經濟資本或是認同資本領域,都是一樣可惡的。

(本文與省籍無關,講的是認同,我有很多外省籍朋友都是屬於認同資本的窮人)