無能馬鷹狗,是地球人的負擔,嘴巴總是吐出一些落後保守反動的話語,只因為斯文娘砲的語氣帶點無辜可愛的假仙外表,就讓對手的各種抨擊即刻消弭於無形。馬鷹狗此種師奶少女通殺招,果真獲得七百多萬藍丁丁的支持。至今,藍丁丁都無法給予一個說服人投馬的理由,令人相當氣餒。

馬鷹狗的政策翻開,保守得要命,姑不論沒有任何科學根據的拼經濟六三三芭樂票,馬鷹狗的台灣願景以及給台灣人有業可就的未來,說穿了不過是要給台灣人一個「當牛」的機會,結果,M型社會貧富差距、自殺率、民生凋蔽…在馬師奶殺手上台後,不僅沒有改善,反倒是更加嚴峻,許多人連「當牛」的機會也沒有。牛當不成,吃狂牛也不錯。藍丁丁實在丁到很好騙。

最近,台灣房市泡沫化問題成為討論的對象。或許一方面是因為香港前些日子無殼蝸牛上街抗議,中國富豪湧入炒樓,導致於醫生跟律師的中產階級夫妻檔也買不起房子(按新聞連結),因此,馬鷹狗政府叫那個經建會在上周召集專家學者共商大計,準備出手抑制泡沫化的台灣房價(按新聞連結)。當然,另一方面或許可能是,馬鷹狗政府財政見底,或許以壓抑房價之名可以進行抬高不動產稅率,讓熱絡的房市挹注日益乾凅的政府財政哩。

(香港無殼蝸牛於10月25日上街抗議)

(香港無殼蝸牛於10月25日上街抗議)

姑不論,馬鷹狗政府抑制房價泡沫是否只是打嘴泡,現實上,台灣人民勞動大半輩子,說到底根本只是為銀行打工的屋奴,讓台灣人民一輩子除了只能當順民(房貸順民請看這篇),只為了貪圖一個豬圈般的生活(豬圈幸福是這篇)。

題外話,台灣房價跟國民所得比不合理的嚇人,再加上台灣低檔物價壓抑低工資以出口的政策,在在讓一般台灣人民無法承受能源稅、碳稅的加諸或其他原物料的價格上升壓力,畢竟,工資長期低檔、以及高房貸的壓力,根本讓台灣人民普遍過勞,因此,那些專家學者說啥台灣油價能源比起其他國家更低,因此有加價空間的說法,根本是不成立的。畢竟,單獨將能源價格比較,而不比較整體的生活負擔,是相當偏頗的統計說謊手法。除非,能源稅加了之後,物價上漲,但工資也必須要上漲才行。但由於台灣沒有工會,遑論工會運動,因此缺乏勞工集體性力量可以跟資方和政府逼迫工資提升,可想而知馬鷹狗政府的能源稅各種加稅措施勢必落在受薪大眾身上;基於此,台灣剛好有調薪運動,尤其國民黨以前最喜歡在選舉前進行公部門調薪或者選前開出調薪支票選後兌現,出現那時候甚麼李子春或者楊大智這些史上最有正義感之指控阿扁「政策期約賄選」的情形。

以前,台灣公部門調薪,私部門也會隨著跟進,儘管調薪幅度比較低,但調薪運動至少讓缺少工會運動的台灣及其勞苦大眾生活標準還是有隨著經濟發展而上調的機會。但因為公部門米蟲已經太多,因此,吾人要從歷史學到教訓但提出修正版本,要提升能源稅,那馬鷹狗就必須要將最低工資標準提升以促進提高私部門薪資,同時也必須廢除各種非正式的勞動樣態,例如勞動派遣,以免各種非正式的勞動成了開後門的狀況。只有主動集體性地調高私部門受薪者的工資,跟避免各種可能下壓的勞動樣態而讓工資變相下跌,如此提高能源稅才有辦法真的將稅率轉嫁到真正的使用者—資本家身上。這樣才能真正符合歐洲式的高能源價格、帶來高物價以及高工資的經濟體模式。否則馬鷹狗這種逐漸跟高能源價格國家看齊的高能源價格,推動高物價以及躺平的工資,就是剝削台灣勞苦大眾的最可惡手段。

言歸正傳,當台灣的尋常百姓在高房價的社會中當牛一般地辛勤一輩子時,還要受到馬狗開放中資到台灣炒樓,讓台灣人民普遍過勞像畜生一樣地活著之時,地球一端的北海低地紅毛國荷蘭,卻正發生一些台灣社會看來相當吃味的抗議事件—空屋佔領者(squatters)抗議。

(被砸的柏林荷蘭大使館)

(被砸的柏林荷蘭大使館)

11月1日,德國的荷蘭大使館被一群德國空屋佔領運動者攻擊,窗戶被石頭砸破,並受到橙色跟藍色的漆彈攻擊。這新聞相當奇異也相當有趣。事實上,荷蘭下議院十月中旬在基督教民主黨跟自由黨等保守右派議員的修法提案,通過了佔領空屋者未來將面臨最重一年的有期徒刑,若以暴力或恐嚇手段,甚至糾眾佔屋的行為,則刑期可能高達三年。此一法案將在2010年1月1日開始實行。

(荷蘭空屋佔住運動者的街頭抗議)

(荷蘭空屋佔住運動者的街頭抗議)

事實上,此一修正案是修正1970年代通過的「空屋佔領法」(The Squatting Act),此一法案允許荷蘭空了一年以上的房屋且屋主提不出正當合理理由有急用者,一旦被空屋佔領者發現並將大門換鎖、搬床桌椅入住之後,佔住者便會把警察叫來以便確認他們乃是根據「空屋佔領法」佔住此一空屋。1970年代通過的「空屋佔領法」,是因為當時社會空屋一堆,同時又有很多人沒有房住的實情之下,帶有相當理想色彩的、甚至是激進性的無政府主義思想,僭越了資本主義私有財產的概念,並主張:佔住者讓有助於公屋制度(social housing)的維持、對抗房地產商利用空房進行投機炒作詐取不義之財,以及刺激鼓勵文化創作和保護歷史建物。當中,刺激鼓勵文化創作主要是因為許多帶有理想性格的佔屋者中有許多乃是前衛藝術創作者(參考請看連結)。

當然,反對空屋佔住運動者則宣稱,空屋佔住者大多是從外地而來根本缺乏原初此種高尚的理想,同時警方也指出現在空屋佔住者的暴力時有所聞,讓人有更強烈的理由反對空屋佔住運動。

因此,整個十月,荷蘭的空屋佔住運動者在荷蘭各城市發起了各種遊行和激烈抗議。由於,空屋佔住運動的理想色彩充滿著國際主義,因此,德國的空屋佔住者才會發起同情性的抗議以攻擊柏林的荷蘭大使館作為聲援。除了德國之外,西班牙、愛沙尼亞、捷克和奧地利等地,最近也都出現聲援荷蘭空屋佔住者的抗議活動。許多空屋佔住的樓房,也都會有公共空間進行一些無政府的交換活動,例如各取所需的免費店—一般人把多餘的東西跟衣物捐出,讓有需要的人免費索取。以前,荷蘭萊頓小鎮的無政府免費店即是此種理念的實踐(參考請按連結)。

儘管,此一空屋佔住修正案將在明年 一月一日 生效實施,但由於這條法案並沒有強制每個地方政府必須跟進實行,讓各地方政府有權決定是否落實此一修正法案,畢竟地方政府也害怕,此一修正案通過後可能會導致市區空屋增加呢。

有趣的是,空屋佔住的是私人名下但閒置的房產,這違反了資本主義私有財產至上的信條,同時,政府或人民也會認為空屋本身的閒置是不義之事,實是相當有趣。反觀台灣,這廂閒置空房一堆,那廂無殼蝸牛也一堆,揹殼的房貸蝸牛卻被沉甸甸的房貸壓得喘不過氣,馬鷹狗還在香港腳走香港路,希冀引進中資炒樓,真是畜生加三級,真該下十八層地獄的地下室。

(反叛性格強烈的空屋佔住運動者)

(反叛性格強烈的空屋佔住運動者)

對照荷蘭的空屋佔住運動者最近的抗議,再對照上個禮拜經建會故作姿態的說啥抑制可能泡沫化的房市,而擺出一種:「一邊要推動庶民經濟,讓人人都買得起房子,另一頭又怕產業受創,影響經濟發展」的左右兩難,真是讓人想痛幹,按照紅毛荷蘭這種利用空屋投機炒作房地產是不義之舉的標準看來,人間道跟畜生道真得有檔次的差別啊!

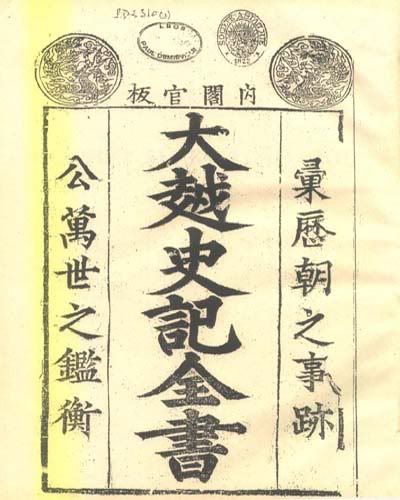

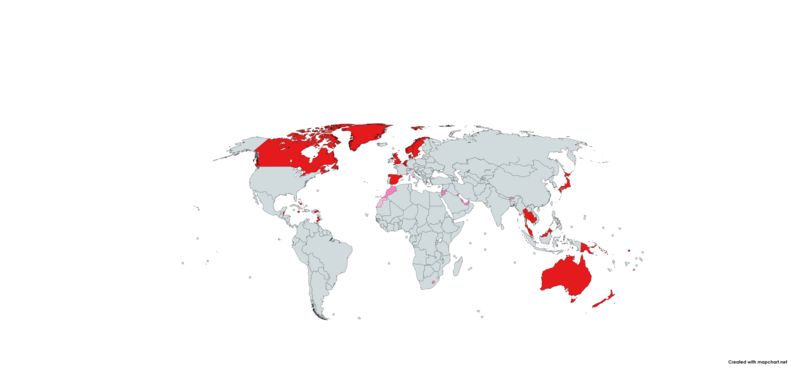

(漢字文化圈的位置/

(漢字文化圈的位置/

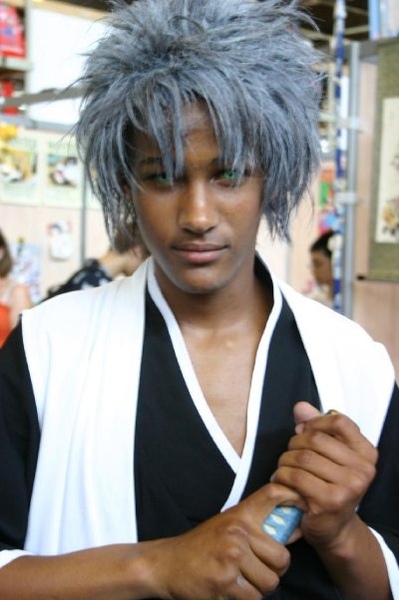

這是位北非裔的cosplayer,本人就長得很好看,眼睛戴成藍色的。

這是位北非裔的cosplayer,本人就長得很好看,眼睛戴成藍色的。  她其實是來顧攤位的。

她其實是來顧攤位的。 這對小情侶很紅。

這對小情侶很紅。 這是我最喜歡的一對。

這是我最喜歡的一對。 這二位蘿莉並不認識彼此,她們只是因為風格相近,便自行相約合影。

這二位蘿莉並不認識彼此,她們只是因為風格相近,便自行相約合影。 水手服出現了…

水手服出現了… 這些是瑞士人,坐高鐵而來。

這些是瑞士人,坐高鐵而來。 斃了我吧。

斃了我吧。 她其實在忙著找廁所。

她其實在忙著找廁所。 卡拉 OK大會,但是,不像台灣都唱日文原版的,這裏只能唱法文版的。

卡拉 OK大會,但是,不像台灣都唱日文原版的,這裏只能唱法文版的。 泡麵現場試吃,這不用聞,光看臉就知道好吃得不得了。

泡麵現場試吃,這不用聞,光看臉就知道好吃得不得了。 為什麼會有這麼多法國人都會玩日本象棋?雖然才剛起步,呵呵,看來有人已經是信心滿滿。

為什麼會有這麼多法國人都會玩日本象棋?雖然才剛起步,呵呵,看來有人已經是信心滿滿。

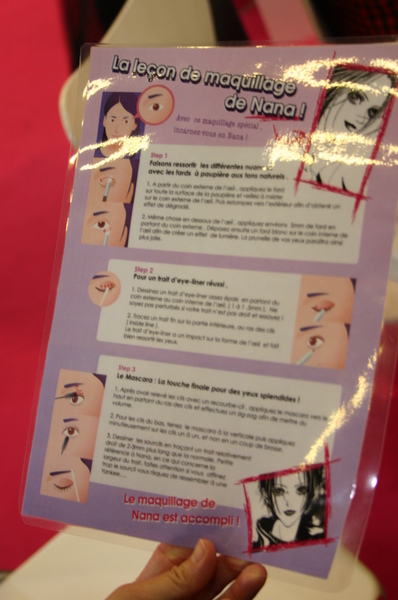

Nana不僅是漫畫,還是化粧風格,付點錢,這裏有個攤位幫您畫個Nana粧,以前是西方人教東方人何謂美,此刻是東方人反過來教西方人了。

Nana不僅是漫畫,還是化粧風格,付點錢,這裏有個攤位幫您畫個Nana粧,以前是西方人教東方人何謂美,此刻是東方人反過來教西方人了。

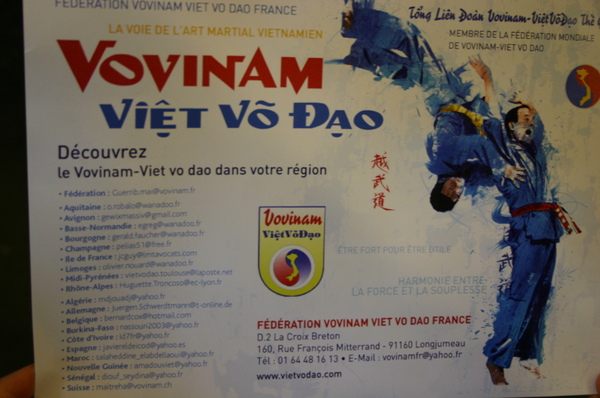

印度的舞蹈表演,其實是和越武道相同,他們都是在巴黎的補習班。

印度的舞蹈表演,其實是和越武道相同,他們都是在巴黎的補習班。

散場了,門關了,退到地鐵站的人們,仍忍不住地持續展現其cosplay。「小姐,這裏不是台北捷運柵湖線,不會外面下雨、裏面也下雨…」

散場了,門關了,退到地鐵站的人們,仍忍不住地持續展現其cosplay。「小姐,這裏不是台北捷運柵湖線,不會外面下雨、裏面也下雨…」 月台上等車,這一位是英國來的。

月台上等車,這一位是英國來的。